“干熱巖”標準要來了

2018年5月3日,在北京召開的能源行業(yè)地熱能專業(yè)標準化技術(shù)委員會一屆二次會議上,,與會專家和委員現(xiàn)場舉手表決通過了《地熱能術(shù)語》,、《地熱能開發(fā)利用項目可行性研究報告編制要求》和《地熱回灌工程技術(shù)規(guī)范》首批三項地熱能行業(yè)標準報批稿審查。

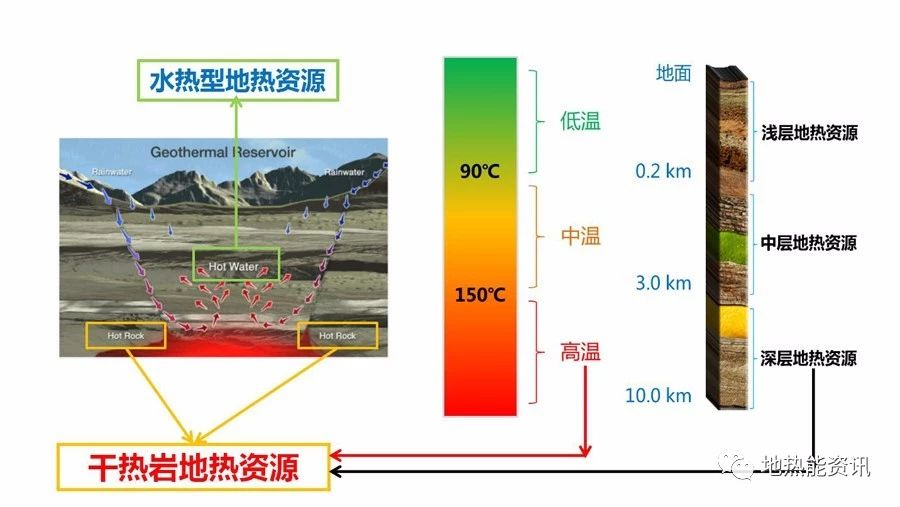

《地熱能術(shù)語》中對干熱巖(hot dry rock)定義為:“內(nèi)部不存在或僅存在少量流體,溫度高于180℃的異常高溫巖體,?!?/strong>對于溫度是不是一定要高于180℃才能稱之為干熱巖,專家和委員們在本次會議上進行了熱烈的討論,。與會人員最終討論確定“干熱巖”的定義按照《地熱能術(shù)語》的規(guī)定,。

180℃,這個溫度的界定是否過高,?中國工程院多吉院士在現(xiàn)場接受《地源熱泵》記者采訪時表示,,“干熱巖溫度太低,開采就沒有經(jīng)濟價值,。干熱巖的開采要實現(xiàn)經(jīng)濟意義,,才能確立制度標準,沒有經(jīng)濟意義,,制度標準沒有任何意義,。”

多吉院士告訴記者,,用干熱巖供暖,,開采太深成本會提高,目前的問題是在可行的深度把熱量提取出來,。他表示:“目前國內(nèi)對干熱巖開采的積極性很高,,現(xiàn)在一些企業(yè)做干熱巖,一哄而上,,風險很大,。未來需要規(guī)范的確立,隨著工程技術(shù)的進步,,干熱巖開采的成本也會降下來?!?/span>

中國地質(zhì)科學院水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)研究所地熱中心主任王貴玲在現(xiàn)場告訴記者,,“溫度太低了,經(jīng)濟上不可行,,標準設(shè)立為180℃還是比較適宜的,。”他認為,,“隨著未來技術(shù)的進步,,開采的成本會下降,這一溫度值也會往下降,?!?/span>

我國干熱巖資源量豐富。中國地調(diào)局數(shù)據(jù)顯示中國大陸3~10km干熱巖資源總量數(shù)據(jù)顯示其總量為2.5×10^25J(合856萬億噸標煤),??偭渴俏覈蜌?、煤炭總資源量的30倍。

曹耀峰院士介紹,,干熱巖開發(fā)技術(shù)屬于世界性難題,,國際上通用的干熱巖開發(fā)技術(shù)是增強型地熱系統(tǒng)(EGS技術(shù)),該技術(shù)是為了開發(fā)具有經(jīng)濟價值的地熱資源而創(chuàng)建的人工地熱系統(tǒng),,作為干熱巖地熱資源開發(fā)的首選技術(shù),。

美、法,、德,、英、日,、澳等國家起步較早,,已經(jīng)建立了25個試驗性質(zhì)的EGS工程(歐洲15項,美國6項,,澳大利亞2項,,日本2項),累積發(fā)電能力約12MW,。

盡管國際上對干熱巖研究起步較早,,但由于資金、技術(shù)等限制,,目前僅有幾個小規(guī)模,、試驗性質(zhì)的干熱巖(EGS )發(fā)電示范工程,還沒有一個完全規(guī)?;?、商業(yè)化正式運行的干熱巖(EGS)項目。

中國近年來也在加大干熱巖開發(fā)的研究投入,,2010年國土資源部啟動了公益性科研項目“我國干熱巖勘查關(guān)鍵技術(shù)研究”,,主要開展干熱巖高溫鉆探技術(shù)方面的研究。

2012年,,吉林大學,、清華大學、中國科學院廣州能源研究所承擔了國家高新技術(shù)研究發(fā)展計劃(863計劃)項目“干熱巖熱能開發(fā)與綜合利用關(guān)鍵技術(shù)研究”,,開啟了我國專門針對干熱巖工程的研究,。

2017年8月,在青海共和盆地3705米深處,,我國鉆獲236℃的高溫干熱巖體,;2018年3月,在海南省北部地區(qū)4387米處鉆獲超過185℃高干熱巖(非穩(wěn)態(tài)測溫),這是中國東部第一口成功的干熱巖鉆井,。

《地熱能開發(fā)利用“十三五”規(guī)劃》提出,,“十三五”時期,我國將開展干熱巖開發(fā)試驗工作,,建設(shè)干熱巖示范項目,。通過示范項目的建設(shè),突破干熱巖資源潛力評價與鉆探靶區(qū)優(yōu)選,、干熱巖開發(fā)鉆井工程關(guān)鍵技術(shù)以及干熱巖儲層高效取熱等關(guān)鍵技術(shù),,突破干熱巖開發(fā)與利用的技術(shù)瓶頸。

王貴玲告訴記者,,“我國干熱巖儲量很大,,但目前的開發(fā)條件還不是很好,真正開發(fā)出來還是有一定難度,,我們有很長的路要走,。”

業(yè)內(nèi)專家預(yù)測,,到2030年左右,,隨著干熱巖開發(fā)取得長足進步,干熱巖發(fā)電將會成為我國可再生能源發(fā)電的重要一員,。

干熱巖也稱增強型地熱系統(tǒng)(EGS),,或稱工程型地熱系統(tǒng),是一般溫度大于180攝氏度,,埋深數(shù)千米,,內(nèi)部不存在流體或僅有少量地下流體的高溫巖體。

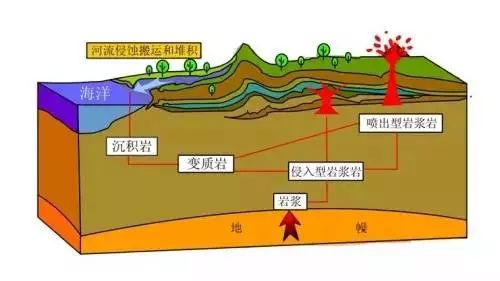

干熱巖絕大部分為中生代以來的中酸性侵入巖,,可以是中新生代的變質(zhì)巖,,甚至是厚度巨大的塊狀沉積巖。干熱巖較常見的巖石有黑云母片麻巖,、花崗巖,、花崗閃長巖以及花崗巖小丘等。

干熱巖的能量來自于地球內(nèi)部的熱能,,理論上隨著地球向深部的地熱增溫,任何地區(qū)達到一定深度都可以開發(fā)干熱巖,,因此干熱巖的資源潛力非常巨大,。

干熱巖能給我們帶來什么效益?

對很多人來說,干熱巖還是個不太熟悉的詞匯,。有數(shù)據(jù)表明,,地殼中干熱巖所蘊含的能量相當于全球所有石油、天然氣和煤炭所蘊藏能量的30倍。

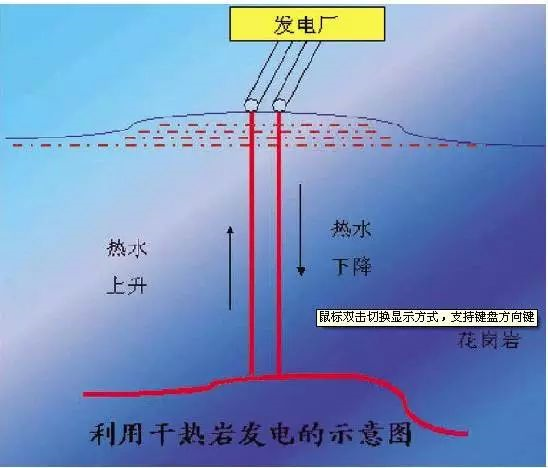

利用地下干熱巖體發(fā)電的設(shè)想,,是美國人莫頓和史密斯于1970年提出的,。1972年,他們在新墨西哥州北部打了兩口約4000米的深斜井,,從一口井中將冷水注入到干熱巖體,,從另一口井取出自巖體加熱產(chǎn)生的蒸氣,功率達2300千瓦,。

在法國東部阿爾薩斯地區(qū)地下幾千米的地方,,有一片溫度高達200℃以上的花崗巖區(qū)。這個地方建立了第一座利用熱巖發(fā)電的新型發(fā)電站,。每年每1立方千米的熱巖產(chǎn)生的熱量,,可發(fā)電25兆瓦,足夠一座萬人城市20年的用電量,。

工作人員在這里鉆了3眼深井,,一直鉆到地表5000米以下花崗巖的基巖中。發(fā)電時,,用水泵以每秒100升的容量從中間的一眼井向地下灌冷水(井的直徑為60厘米),,迫使冷水進入地下熱巖中,這些冷水被地下熱巖加熱到約200℃,。然后,,再用水泵將這種超高溫熱水從另外兩眼井抽上來,一旦到達地面,,超高溫熱水就被送入一個熱交換器,,并在熱交換器中產(chǎn)生蒸氣驅(qū)動渦輪機發(fā)電。水泵消耗的總電量,,約相當于發(fā)電站發(fā)出電能的20%,。

由于這種新式發(fā)電站不燃燒化石燃料,因此不會排放增加溫室效應(yīng)的二氧化碳和其他污染物,。雖然冷水變熱后可能最終會使巖石降低到20℃,,因此一處熱巖發(fā)電站也許只能連續(xù)工作20年左右。但在關(guān)閉幾十年后,,地心的熾熱巖漿會重新加熱這些花崗巖,,那時這些熱巖就又能重新發(fā)電。

利用干熱巖發(fā)電的成本與以煤炭和天然氣為燃料的火力發(fā)電站的成本大體相當,,是風力發(fā)電的一半,,只有太陽能發(fā)電的八分之一到十分之一。目前,,歐美許多發(fā)達國家正在積極開展干熱巖開發(fā)試驗研究工作,。

關(guān)于干熱巖,,要感謝這個人,請看,!